- Le Diocèse

- L’agenda

- Les étapes de la vie

- Prier et célébrer

- Échanger et agir

- Se former

- Foi et culture bretonne

- Évènements diocésains

- Jubilé 2025

- Orientations diocésaines 2025

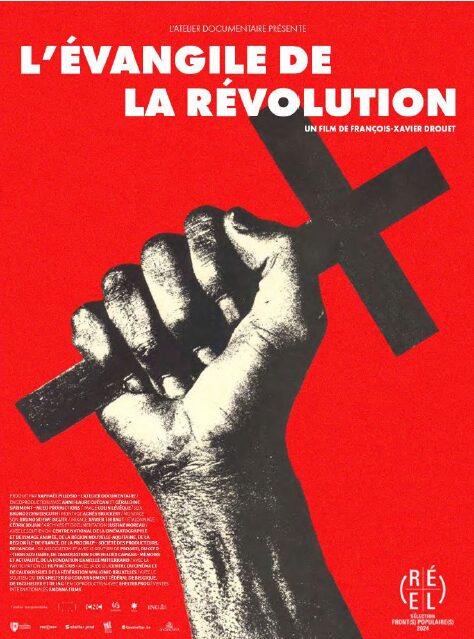

Lundi 13 octobre 2025 à 20h au Cinéma les Studios à Brest (139 rue Jean Jaurès 29200 Brest)

Tarif habituel de la salle

Film documentaire de François-Xavier Drouet

(2025 – 1h55)

Les luttes émancipatrices contre les dictatures en Amérique latine, à partir des années 1960. Les peuples s’élevaient contre des siècles d’accaparement des richesses par des régimes oligarchiques, hérités de la colonisation.

Le film nous rappelle le courageux engagement de religieux latino-américains auprès des plus faibles, des plus démunis, en lutte pour la terre, pour la justice sociale ou pour leur idéal révolutionnaire. Un documentaire qui réussit à relier le passé au présent.

Pour voir la bande annonce, cliquez ici

Pour télécharger le flyer, cliquez ici

Le 30 mai, le théologien brésilien Leonardo Boff a reçu le prix Laudato si’ des franciscains. Il revient sur ses travaux pionniers sur l’éco-théologie mais aussi sur l’histoire et l’héritage de…

Lire la suite…

Le 30 mai, le théologien brésilien Leonardo Boff a reçu le prix Laudato si’ des franciscains. Il revient sur ses travaux pionniers sur l’éco-théologie mais aussi sur l’histoire et l’héritage de la théologie de la libération, dont il est l’une des principales figures.

Vos travaux qui lient justice sociale et écologie ont été distingués en mai par le prix Laudato si’ remis par les franciscains. Dans son encyclique, le pape François a en effet repris le titre de votre livre publié en 1995 : Cri de la Terre, Cri des pauvres. Avez-vous personnellement contribué à Laudato si’ ?

Leonardo Boff : Depuis 1980, alors que j’étais franciscain, j’ai abordé la question de l’écologie avec l’argument suivant : l’axe fondamental de la théologie de la libération, c’est l’option pour les pauvres, contre la pauvreté et pour leur libération. Il faut y inclure le « grand pauvre » : la Terre, dévastée, exploitée, crucifiée. Nous devons la faire descendre de la Croix. Et créer une éco-théologie de la libération qui mette la Terre au centre.

Dans mon livre Écologie et pauvreté. Cri de la Terre, cri des pauvres, en 1995, j’essayais de montrer qu’il ne s’agissait pas d’ajouter le thème de l’environnement à celui de la pauvreté, mais de changer de paradigme. Il ne fallait plus penser l’être humain comme « maître et possesseur de la nature », selon la formule de Descartes, mais comme une partie intégrante de la nature, frère et sœur de toutes choses. À partir de là naît l’idée d’unir la justice sociale avec l’écologie et la spiritualité. Et cela a, je crois, influencé le pape.

Nous étions amis depuis des conférences que nous avions donné ensemble en Argentine. Après son élection, je lui ai conseillé de travailler non pas sur une « écologie verte », mais sur une « écologie intégrale », qui inclue l’environnement, le social, le politique, le culturel et le spirituel.

Quand François a fait son premier voyage au Brésil en 2013, il m’a demandé tous les documents dont je disposais sur le sujet. Ensuite, j’ai continué à lui en faire parvenir par l’intermédiaire de l’ambassadeur argentin près le Saint-Siège, Eduardo Valdés, avec qui il prenait souvent le maté le matin. Dans l’encyclique Laudato si’, beaucoup de thèmes que j’avais élaborés et envoyés étaient présents.

Il y a quarante ans, alors que la théologie de la libération était très influente en Amérique latine, vous avez été sanctionné par le Vatican pour votre livre Église, charisme et pouvoir. Que s’est-il passé ?

Je me suis rendu à Rome accompagné de deux cardinaux brésiliens : Mgr Evaristo Arns et Mgr Aloísio Lorscheider. Ils voulaient témoigner du fait que la théologie de la libération était bénéfique pour l’Église locale et pour notre peuple.

Que reprochait le Vatican à la théologie de la libération ?

Le Vatican vous a contraint à un « silence obséquieux »…

Vous avez finalement quitté le sacerdoce. Pourquoi ?

Le cardinal Sebastiano Baggio, ex-nonce au Brésil, m’a contacté en me disant que je n’avais rien appris du « silence obséquieux » et que je devais quitter le pays pour la Corée du Sud ou les Philippines. Il estimait que j’exerçais une influence trop grande sur les évêques brésiliens et latino-américains. Je ne pourrais plus faire de la théologie.

Je lui ai répondu : « La première fois, j’ai accepté le silence comme un acte d’humilité. Cette fois-ci, c’est un acte d’humiliation, qui contrevient aux droits humains. Je ne l’accepte pas. » J’ai décidé de quitter le sacerdoce pour continuer mon travail, avec le soutien explicite des cardinaux Arns et Lorscheider.

Où voyez-vous l’héritage de la théologie de la libération aujourd’hui ?

Que diriez-vous aujourd’hui à des catholiques qui estiment, comme vous, que l’Église demeure trop conservatrice sur certaines questions et la voient comme une structure de pouvoir despotique ?

Il faut d’abord fixer son regard sur Jésus et à partir de lui, procéder à une évaluation de l’Église. Nous voyons alors qu’à partir du IVe siècle, une grande partie de l’institution ecclésiale s’est associée au pouvoir, avec toutes ses contradictions. Mais une autre partie de l’Église, celle de Saint-François d’Assise, du pape François et de nombreux saints et saintes, s’est engagée aux côtés des pauvres.

L’Église est très divisée. Le plus important est de suivre le Jésus historique : il nous inspire des pratiques d’humanisation, de convivialité avec l’autre, et nous apprend que Dieu est un père dont la miséricorde ne connaît pas de limites.

Recueilli par Marguerite de Lasa

Waouh ! Je sors KO debout du visionnage du film documentaire de François-Xavier Drouet. Et je vous invite à oser l’aventure. Le réalisateur nous plonge dans l’histoire de la théologie…

Lire la suite…

Waouh ! Je sors KO debout du visionnage du film documentaire de François-Xavier Drouet. Et je vous invite à oser l’aventure. Le réalisateur nous plonge dans l’histoire de la théologie de la libération qui a marqué le sous-continent latino-américain durant la seconde moitié du siècle dernier. Mais son regard n’a rien de nostalgique : le recours à des images d’archives, éclairées par les témoignages d’acteurs essentiels de cette épopée et de plongées dans l’aujourd’hui de la vie de ces populations donne tout son prix d’actualité à ce documentaire.

Drouet nous amène au Salvador, au Brésil, au Nicaragua et au Mexique. Et nous donne à réentendre les voix d’Oscar Romero, Dom Helder Camara, Leonardo Bof, Ernesto Cardenal… et tant d’autres militants du combat pour la justice et les droits de l’homme. A réentendre aussi le pape Jean-Paul II dont le moins qu’on puisse dire est que par peur du communisme il a réussi à saborder l’espérance de peuples qui, par dépit, se sont massivement réfugiés dans les bras des églises évangéliques.

Oui, il faut accepter de faire silence devant ces images pour tenter de comprendre comment des hommes et des femmes plongés dans la pauvreté voire la misère, nées de structures institutionnelles injustes et oppressantes ont perçu avec une acuité inouïe la Parole de Yahvé dans le texte de l’Exode : « J’ai vu la souffrance de mon peuple (…) et j’ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. »

Chacun réagira à sa manière à la force du témoignage. Mais quelle capacité de lutte et de résilience, quelle joie de vivre, quelle espérance, quelle force, nourries d’une foi au Christ pauvre parmi les pauvres. Par comparaison, notre catholicisme occidental amidonné, coincé dans des débats stériles sur l’immuabilité des rites, le retour de la soutane, la communion sur la langue ou la place des petites filles dans l’espace liturgique paraît, de fait, en fin de course. Et l’on se surprendrait presque à s’en réjouir ! Ce film exceptionnel nous donne à rencontrer, à travers des millions d’hommes et de femmes en lutte pour leur dignité, un Christ ressuscité qui nous ressuscite ! Les Béatitudes nous disent à leur manière – par l’emploi du présent – que le Royaume est déjà là et non uniquement dans l’au-delà de la mort, pour « les pauvres de cœur » et « les persécutés pour la justice ».

(PS. Occasion pour redire le plus grand bien du livre de Timothée de Rauglaudre sur le même sujet paru aux Editions de l’Escargot : Les moissonneurs)

rene.poujol@yahoo.fr

Jésus a toujours été du côté des pauvres,

des opprimés et des marginaux.

Il a pris leur défense et a été condamné pour cela.

Jésus n’est pas mort de mort naturelle.

Il a été assassiné pour la cause qu’il défendait, victime

des pouvoirs politiques et religieux de son époque.

Léonardo Boff